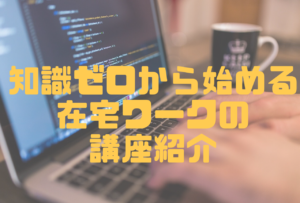

先日カラーコーディネーター試験(色彩検定)1級の合格発表がありましたね。色にまつわる検定試験は数種類ありますが、私もこの試験を受験し合格した経験があります。

今回はその勉強方法を紹介していきます!

A・F・T色彩検定1級の試験情報はこの通り

A・F・T色彩検定は、他の色にまつわる検定と比べて、ファッションやインテリアの要素が大きい試験範囲となります。

とはいえ、PCCSやXYZなどの表色系システムも勉強しそれぞれの数値やどんなものなのかなども試験範囲となります。

また、代表的な日本の色名や調和の名前などと行ったところも範囲になります。

他の色彩にまつわる検定試験や、資格取得後にどんな活動をしているかをまとめた記事もありますのでこちらからお読みください。

試験開催日や合格率は?

試験は1年に1回、1次試験が11月、2次試験が12月に行われます。

1次試験はマークシート方式(一部記述式もあり)で90分間、2次試験は一部実技がある記述方式で90分間となっています。

2020年度の予定は以下の通りとなっています。

| 申込期間 | 8月3日(月)~10月1日(木) インターネットでの申込延長期間 10月2日(火)~10月8日(木) |

|

| 試験日 | 【1次試験】11月10日(日) 【2次試験】12月15日(日) |

|

検定料:15,000円

もし1次試験に合格し2試験が不合格となった場合は、2年分まで1次試験が免除できますが、検定料は同じ料金となります。

また、詳しい試験内容は以下の通りです。

色彩と文化、色彩調和論、色の知覚、ファッションビジネス、プロダクトデザイン、インテリアカラーコディネーション、環境色彩、ユニバーサルデザインなど。2級と3級の内容に加え、以上のような事柄を十分に理解し、技能を持っている。

引用:公益社団法人色彩検定協会

【色彩検定1級】1次試験の勉強はシンプルに!

1次試験はほとんどがマークシート方式になるので問題集を解くことも重要ですが、まずはテキストで覚えこみですね。

おすすめのテキストは公式テキストです。

A・F・T色彩検定公式テキスト1級編 (2020年2月改訂予定)

他の出版社のテキストは書店で買うこともできますが、ほとんどが2級、3級のものが多いですね。

併願受験もできますのが、初めて受験する方は2級のテキストと合わせて勉強することもおススメです。

こちらが2級テキストです。

2級テキストは公式のものでもOKですが、書店で売られているものでも対応できます。

問題集についても1次試験は公式のものがおススメですね。

次試験はテキストを3回読むこと!

1次試験の勉強として私が行った勉強方法は、テキストを3回繰り返して読むことです。

1週目はざっと読むこと。

2週目は緑マーカー&赤シートで必要事項をチェックしながら読む。

3週目は赤シートで隠しながら、用語を覚えていく。

このように勉強していきました。

この勉強方法、法律関係などもっと覚えることが多くなる資格試験なら通用しませんが、色彩検定1級のテキスト量ならこの方法で充分でした。

テキストはA4サイズより大きめなので、通勤中や通学中に勉強するならカバンに入れづらいところもありますが、その代わりそんなに厚さはありません。

緑マーカー&赤シートは最近ではセットで売られているので、どのタイプが消えるのかなどわざわざ探す必要もなくなります。

こちらの暗記マーカーセットはテキストに書いている用語にマーカーするだけでなく、ピンクマーカーで書いた文字を消したり、覚えた部分のマーカーを消すペンもセットになっています。

問題集は繰り返し解く

他の資格試験でもそうですが、あとは過去問題集を繰り返し解きますね。

マークシート方式にありがちなんですが、繰り返し問題を解くと、選択肢の記号を覚えてしまって勉強した気になってしまうということも起こります。

そういう時は問題を解く順番を変えてみたり、間違いやすい問題、クリアした問題をチェックしていくという方法が取れます。

すぐに問題集に取り掛かる勉強方法は?

インプットとアウトプットの繰り返しで覚えていくという勉強方法もありますよね。

(インプット、アウトプットに関する記事はこちらから)

アウトプットを意識した勉強方法と言うと、テキストを一通り読む前にその学習した箇所の問題を解き記憶の定着をはかる方法なんですが、そこまでしなくてもテキストを完璧にしてからでも問題集に取り掛かるのは遅くないと感じました。

私は2級試験に合格してから1年後に1級試験に挑戦したのですが、これくらいのブランクがあっても、上記の勉強量で足りましたね。

2級・3級は年に2回試験がありますし、併願もできます。

全くの初心者なら講座を受けることも確実な方法ですよね。勉強しながら、常に新しい試験対策の情報が得られるので安心です。

![]()

【色彩検定1級】2次試験に合格するためのポイントは?

無事一次試験に合格し、いざ2次試験の勉強を始めようとするなら、1次試験の勉強方法では通用しません。

また2次試験用の公式テキストは販売されていないので、こちらのテキストを使うと勉強方法が分かると思います。

合格のカギシリーズ 色彩検定 1級2次 公式テキスト対応問題集

また、2次試験はカラーカードが必須となっていきます。出された問題に従った配色を考え貼っていく試験となりますからね。

試験には一人1個下記のような配色カードが渡されます。

「199a」は一番小さいタイプになるので、配色の勉強用には一回り大きい「199b」タイプのほうがつかいやすいです。

日本色研 新配色カード199b

さらに大きいB6サイズの配色カード「199c」もあるのですが、こちらはビスで止まっていないのでバラバラになりやすく使いづらいので、上記のサイズがちょうどよいです。

もちろん、試験にははさみ、のりも必要となっていきます。

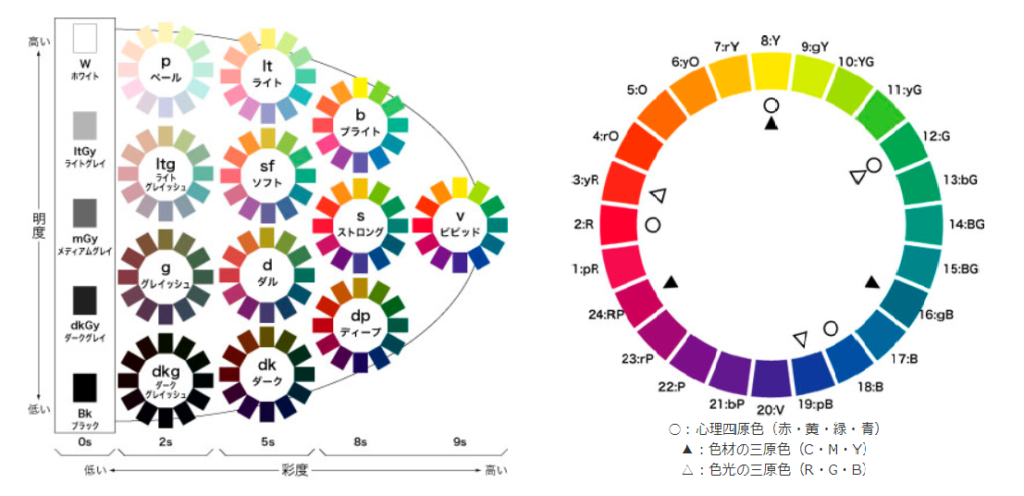

最低限覚えておきたいPCCSの色相、明度、彩度番号

PCCSの色相、明度、彩度の番号は覚えておかないと、配色カードを貼ることができないのでかなり重要箇所です。

私の場合は下の色相環、トーンの配置を番号で書けるように覚えておき、試験が始まったらすぐに問題用紙に書いておくという対策を取りました。

引用:日本色研

上記の図をそのまま番号だけで先に書いておくと、頭の中から整理して引き出さなくても間違いが少なくなりますよね。

こちらの覚え方を表にして覚える方法も見つけましたので紹介します。

配色用語を整理しておく

上記の番号を覚えたら、次は各種配色用語の意味を確認しておきます。

| 色相 | 明度 | 彩度 | |

|---|---|---|---|

| 同一 | 0 | 0 | 0 |

| 隣接 | 1 | 0.5 | 1 |

| 類似 | 2-3 | 1-2 | 2-3 |

| 中差 | 4-7 | 2.5-3.5 | 4-6 |

| 対照 | 8-10 | 4以上 | 7-9 |

| 補色 | 11-12 |

上記の数値は差を表しています。

各トーンのイメージを整理しておく

ビビット、ブライト、ストロングなどの各トーンのイメージを整理しておきましょう。

「ビビット(vivid)」→冴えた、鮮やかな、派手な…といった感じです。

重要配色の用語、規定を整理しておく

各配色の色相、明度、彩度にどういった特徴があるのかを覚えておきましょう。

重要配色の一覧

- ドミナントカラー

- ドミナントトーン

- トーンオントーン

- トーンイントーン

- トーナル

- カマイユ

- フォカマイユ

- ビコロール

- トリコロール

- ダイアード

- スプリットコンプリメンタリー

- トライアド

- テトラード

- ペンタード

- ヘクサード

最新の2次試験の解答速報が発表されていますが、回答を見るだけでも少しは問題量が把握できると思いますが、制限時間90分以内に配色カードを切り貼りする作業となるので、1度は通して過去問題を解くことをおすすめします。

【色彩検定1級】試験勉強の時間は?

ここはスミマセンがはっきりと覚えていません…

当時は学生での受験でしたので、電車での移動時間にテキストを読んだり、自宅での学習は1~2時間程度だったと思います。

期間としては、1次、2次合わせて3か月程度でした。

まとめ

以上私の合格体験記でした。

最初のほうに合格後の資格証を紹介しましたが、最近ではデザインがかなり変わっているようですね。

合格すると上記の資格証のほか、大きめの認定証も送られます。

ざっと対策方法を紹介しましたが、私の体験を参考にして自分なりの勉強方法を見つけてくださいね。