毎年12月1日は手帳の日です。この時期に雑貨店や本屋さんで沢山の手帳が売られているところを見ることができますよね?

資格試験の勉強を始めるなら、計画をどのように立てようか書き方なども普段より気をつかうことも多いでしょう

そこで、資格試験の勉強をするにあたって、どのような手帳を使えばいいのか調査してみることにしました。

ものすごい細かく書く方もいれば、続くかどうかわからないので大まかでいいやという人もいらっしゃると思うので、理想からここまではやっておきたいというところまでまとめてみましたよ。

【勉強用手帳】どこまで記録するか、続けられるかで判断

まずはご自分でどこまで記録するかを決めておくことが良いかと思います。

手帳を購入するときは張り切って1日の時間まで記入できるものを買ってしまいがちですが、実際書いてみると試験当日まで続けられるのか?と不安になりますよね。

しかし皆さん、そんな細かい時間まで書き込める手帳を買ってどのように書いているか気になるところです。

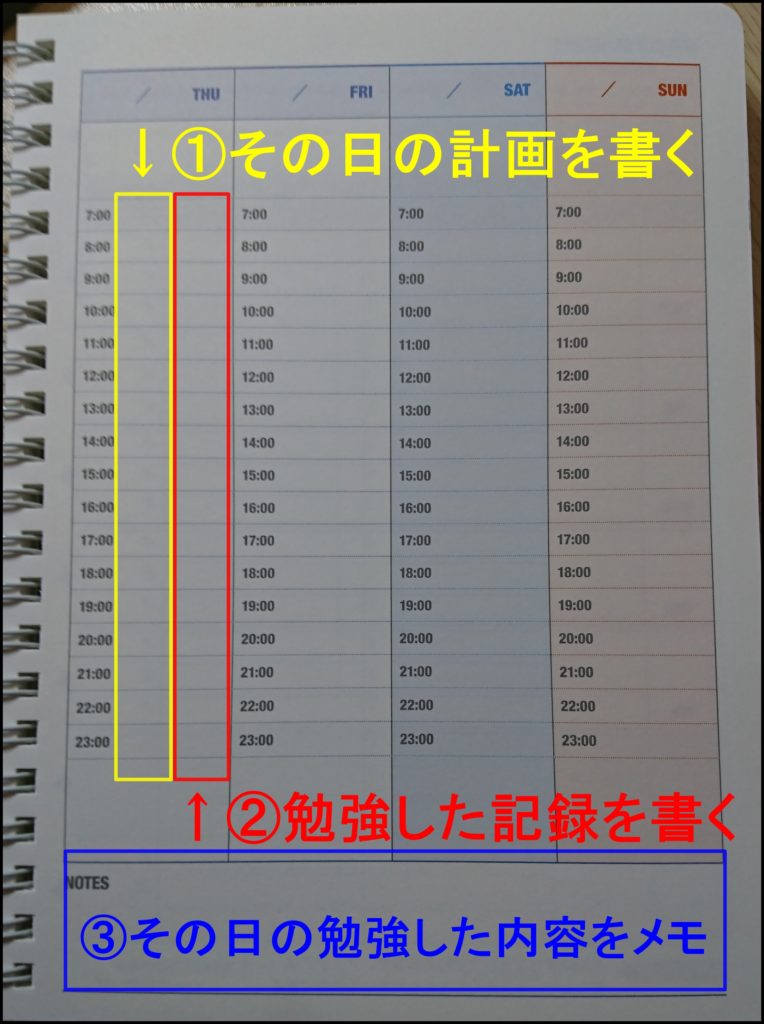

時間軸には計画と結果を書く。

1日の時間まで書き込む方は、勉強の計画と実際に勉強した記録を書かれている方が多くいらっしゃるようです。

そして計画と勉強した結果を比較して、時間や質を次の日にどうするかを考えていくそうです。

この方法、ビジネスでよく使われる「PDCAサイクル」を回している、ということになります。

「PDCAサイクル」とは、

- Plan→計画する

ここでは、一日の勉強する内容を決めること。 - Do→行う

計画した内容にそって勉強する。 - Check→確認

1日の終わりに、計画した内容と勉強の進み具合を確認する。 - Action→次に行うこと。

というプロセスなんですが、最近では子どもの塾などでもこの方法を取り入れていて、塾が発行する勉強計画ノートに子どもたちが勉強計画を書き込み、先生が添削するといった方法を取られているところも多くあるそうです。

この方法だと、計画するときにいつ行えばいいか、それは人それぞれなんですが、ここはやはり試験日までの勉強プランを大まかに逆算したほうが良さそうですね。

上記の画像のように、時間軸の書き方の下には、その日勉強した内容や反省点を書いていくとよさそうです。

私の経験では1週間ごとに計画を立てていたのですが、通信講座や通学で勉強するとなると時期ごとに試験日までに合うテキストや問題集などが与えられるので後からでもタイミングがわかりやすいのですが、完全に本屋さんでテキストや過去問を購入して勉強に望むとなると、試験日までに間に合わない可能性もでてきます。

そこで、ここまで勉強計画を立てられないときには週ごとのスペースがある部分を利用する手もあります。

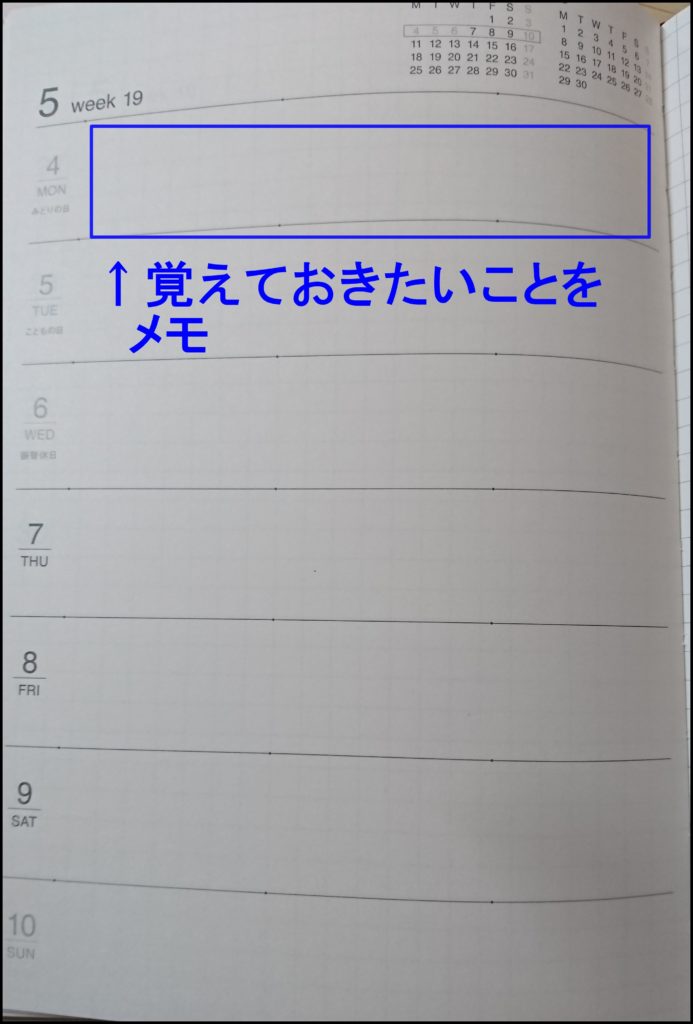

週別欄で覚えておきたい箇所をまとめる。

週別に別れている手帳には大体200字~300字くらいのスペースが取れます。

ここは普段なら一言日記を書いたりなどをするのですが、勉強に利用するときには、その日解いた問題でわからなかったところ、覚えておきたい箇所をメモすると良さそうです。

スペースが限られているとどうしても覚えておきたい部分を絞ることができるので、何を書けばいいのかそこが悩んでしまいますが、テキストのページ数などを書いて手帳を見て忘れたときに、すぐに調べられるようにしておいてもいいですね。

また、ここは試験当日まで何度も読み返しておきたいところとなってくるので、マーカーなどでわかりやすくまとめてみましょう。

月別欄は試験までの大まかな計画を

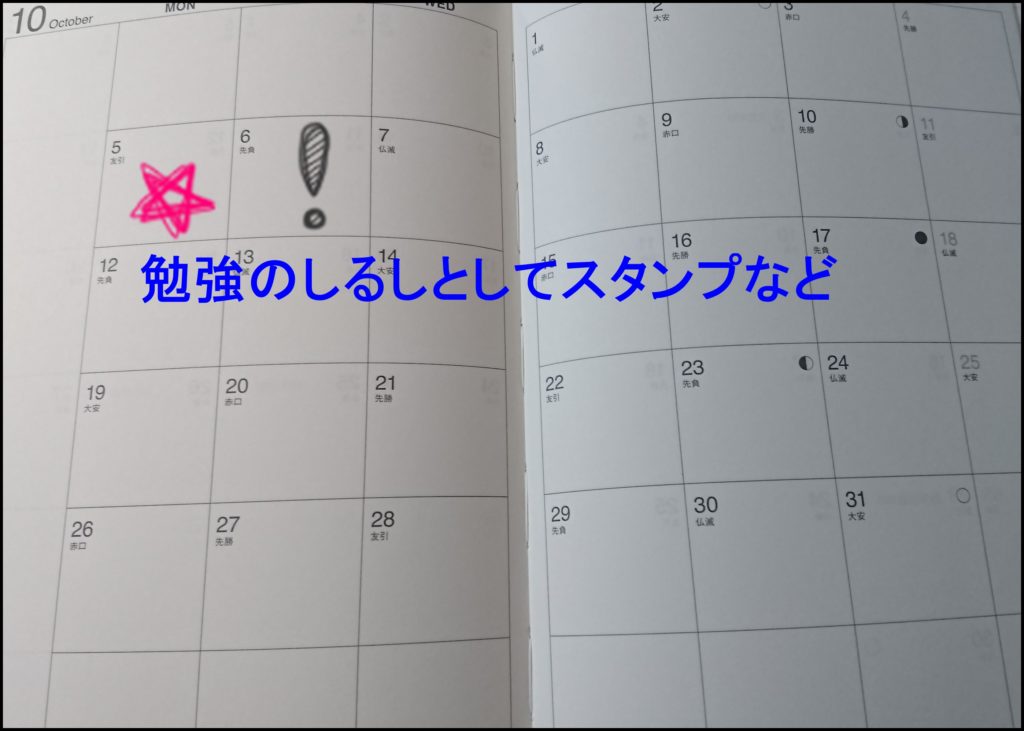

それでもどうしても手帳を書くことを忘れてしまいそう…という方には、もう月別のスケジュール帳を使いましょう。

と言ってもここは別のプライベートの計画も書き込みたいところ。自分の勉強計画の部分なのか、家族の予定なのか、この時間にはどうしても勉強時間をとることができないというイベントがあるのなら、その時間を書くことをおすすめします。

また、勉強用の記録が書きたいけれど毎日つい忘れてしまうという方もいるかも知れません。

そういうときには最後の手段、その日に勉強したかしてないかだけをマークやスタンプ、シールを貼っておくだけでも記録として残りますよね。

【勉強用手帳】番外編あれこれ

ここからは、私が実際に試した勉強用手帳の方法を紹介します。

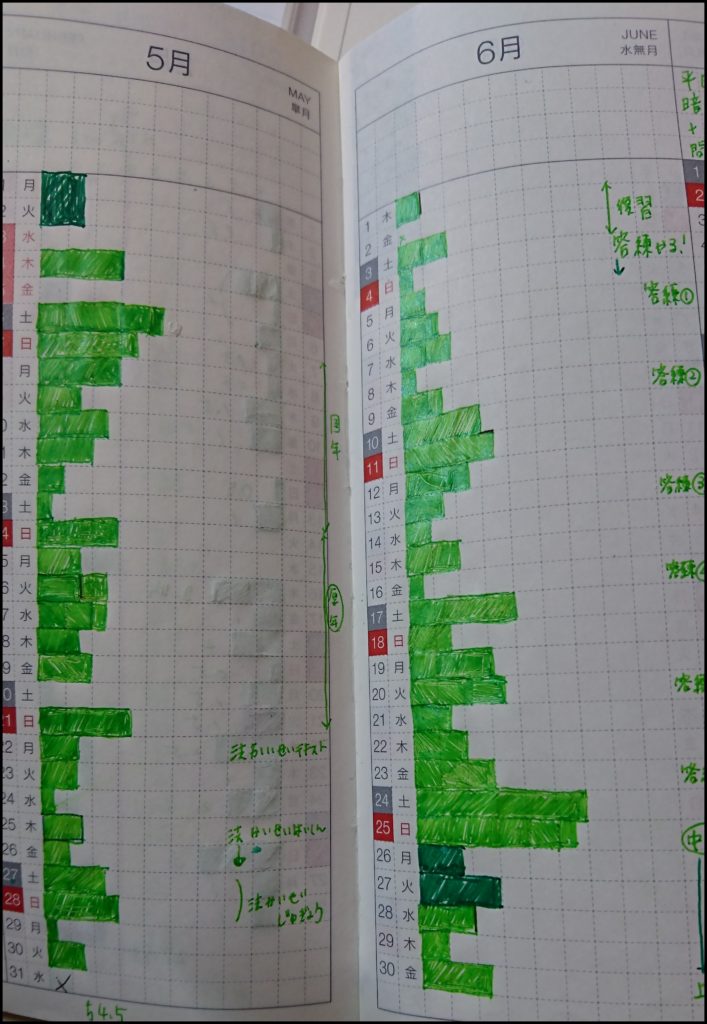

勉強した時間をグラフ化してみる

こちらの手帳はほぼ日手帳の年間スケジュールの部分を使っているのですが、一マスを1時間とし、毎日色を塗っていきました。

勉強時間を視覚化することで自分がどれだけ勉強したか、後から見直すことでも満足感が得られました。

後から見返すときにも試験前にはこれだけ頑張ったという自信にもつながりましたね。

手帳をノート化する

こちらの手帳は、ほぼ日手帳の1日1ページのものを使用していたので、毎日過去問などを解いていく時につまづいた部分をまとめていったものです。

「ほぼ日手帳」の下にあるコラム欄は、勉強の息抜きにもなって助かりました!

書ききれない部分はふせんを利用して貼り付けていきました。

しかし、ふせんを貼りすぎるのもあとで見返すときに分かりにくくなるので、少なめに貼るように意識したほうがよかったかなあと思います。

この方法はまとめたものをいつでも持ち歩くことができました。

試験日が終わった後のページは真っ白で、それも寂しさがありましたけどね

ToDoリストを別に作っておく

この方法は実際に試したことはないのですが、先ほどの時間軸を書いていく方法が大変なら、せめて今日勉強することを書き出していく、という方法です。

ふせんを使えば終わった勉強内容を移動したり、そのままそのふせんを捨てるという方法もとれます。

ToDoリストはスマートフォンのアプリを使うのもいいですよね!こちらの記事におすすめのToDoリストアプリを紹介しています。

まとめ

手帳は細かく書くとなかなか続かないときもありますよね。それでも、書き方の工夫を知れば、記入することもだんだんと楽しくなります!

今回は6つの手帳の記入方法を紹介しました。また、おすすめの書き方があれば紹介したいなと思います。