今回は簿記検定試験に使用する電卓について調べてみました。

きちんとした電卓を試験のために買っておくと、自分なりの使いやすい電卓として就職後や自宅で使用するときにとても便利です。

私も会社にある電卓でも良かったのですが、自分で持っているもののほうが使いやすいのでいつも使用しています。

きちんとした機能のあるもののを使い、これからの相棒として長く使用できるものを選びましょう。

まずは試験の規定を見てみよう

日商簿記検定を主催している日本商工会議所ではこのように規定されています。

- 電卓は、計算機能(四則演算)のみのものに限ります。

- 以下の機能が付いたものは使用を禁止します。

●印刷(出力)機能

●メロディー(音の出る)機能

●プログラム機能(例:関数電卓等の多機能な電卓、売価計算・原価計算等の公式の記憶機能がある電卓)

●辞書機能(文字入力を含む)

ただし、【日数計算、時間計算、換算、税計算、検算 】機能のついたものは使用を許可します。(ただし、音の出ないものを…)

たしかに、音の出る機能はほかの受験者に迷惑ですよね。また、公式の記憶のできるものは、カンニングにもつながるので使用できないとあります。

もちろん、スマートフォンの電卓アプリは使用禁止です。

関数計算のできる電卓は、ボタンの数が多いので、カンニング以前にも試験時の限られた時間で使用するにはちょっと使いにくいと思います。

日数計算や時間計算はのちのち給与計算などに大変重宝するので、許可されているのならおすすめですね。私も給与の計算をするときによく使用しています。

試験の時に役立つ日数計算の覚え方をまとめました。こちらを覚えておくと試験時間の短縮になります。

試験でもOK。知っておくと便利な機能

次のボタンのある電卓は、試験以外にも覚えておくととても便利なので紹介します。

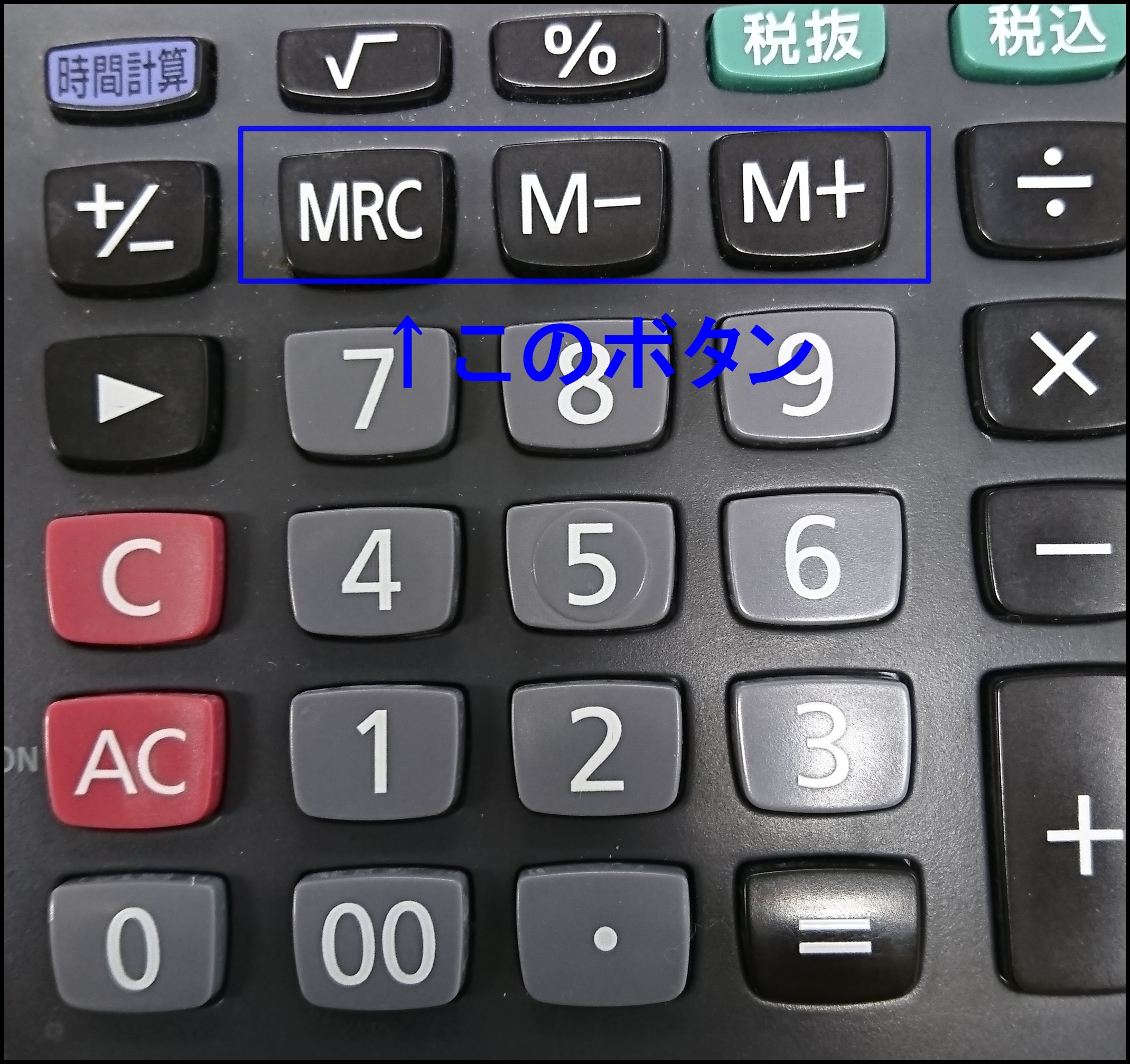

覚えておきたい便利機能「M+」「M-」「RM」

電卓の上にあるアルファベットのボタン「M+」「M-」「RM」を使用したことがあるでしょうか?

じつはこのボタンは非常に便利なんです。

「M+」は記憶した計算の答えを足してくれる機能、メモリープラス。例えば、

100×2=200

50×2=100

など、これらの答え「200」「100」を出した時に「M+」を押すことで続けて足してくれるので、100円の商品2個、50円の商品2個の合計などを計算したいときに便利です。

【例】

- 100×2「M+」を押す。

- 50×2「M+」を押す。

「RM」もしくは「MRC」を押すと二つの合計、300が出てきます。

逆に、「M-」は計算の答えを引いてくれる機能、メモリーマイナスとなります。

こちらは、例えば10,000円札を持って買い物に行き、1,000円のものを2つ、800円のものを4つ買ったときのおつりを計算するときなどに便利ですね。

【例】

- 10000を押した後に「M+」を入力。

- 1000×2のあとに「M-」を入力。

- 800×4のあとに「M-」を入力。

「RM」を押すと、答えの「4,800」が出てきます。

ここで、「RM」もしくは「MRC」は「M+」「M-」で記憶した計算式の答えを出すときに使うボタンということがわかりますよね。

記憶した計算式の答えを消すときは「MC」(メモリークリア)を押します。

※「MRC」ボタンのある電卓は合計を出す「MR」と「MC」ふたつの機能を合わせているので、2回押すと、記憶した計算結果を消すことができます。

覚えておきたい便利機能「GT」

もう一つ、「GT」(グランドトータル)ボタンも先ほどの「M+」「M-」と同じように計算の結果を記憶させるボタンとなります。

このボタンのない電卓もありますが、なくても先ほどのボタンでも代用できるので、あれば便利なボタンとなります。

これらの便利なボタンは、「掛け算と割り算があれば、そちらを優先して計算する」というルールを守るための機能でもあります。

例えば

3×4-2×2

を計算する場合、そのまま電卓で打つと答えが「20」となり、間違った答えが出てきますよね。

「M+」「M-」を使うことにより、ただしい答え「8」が計算できるようになるのです。

この機能を持った電卓を選んで、試験時のケアレスミスも減らしたいところですよね。

メーカー別の電卓の特徴は?

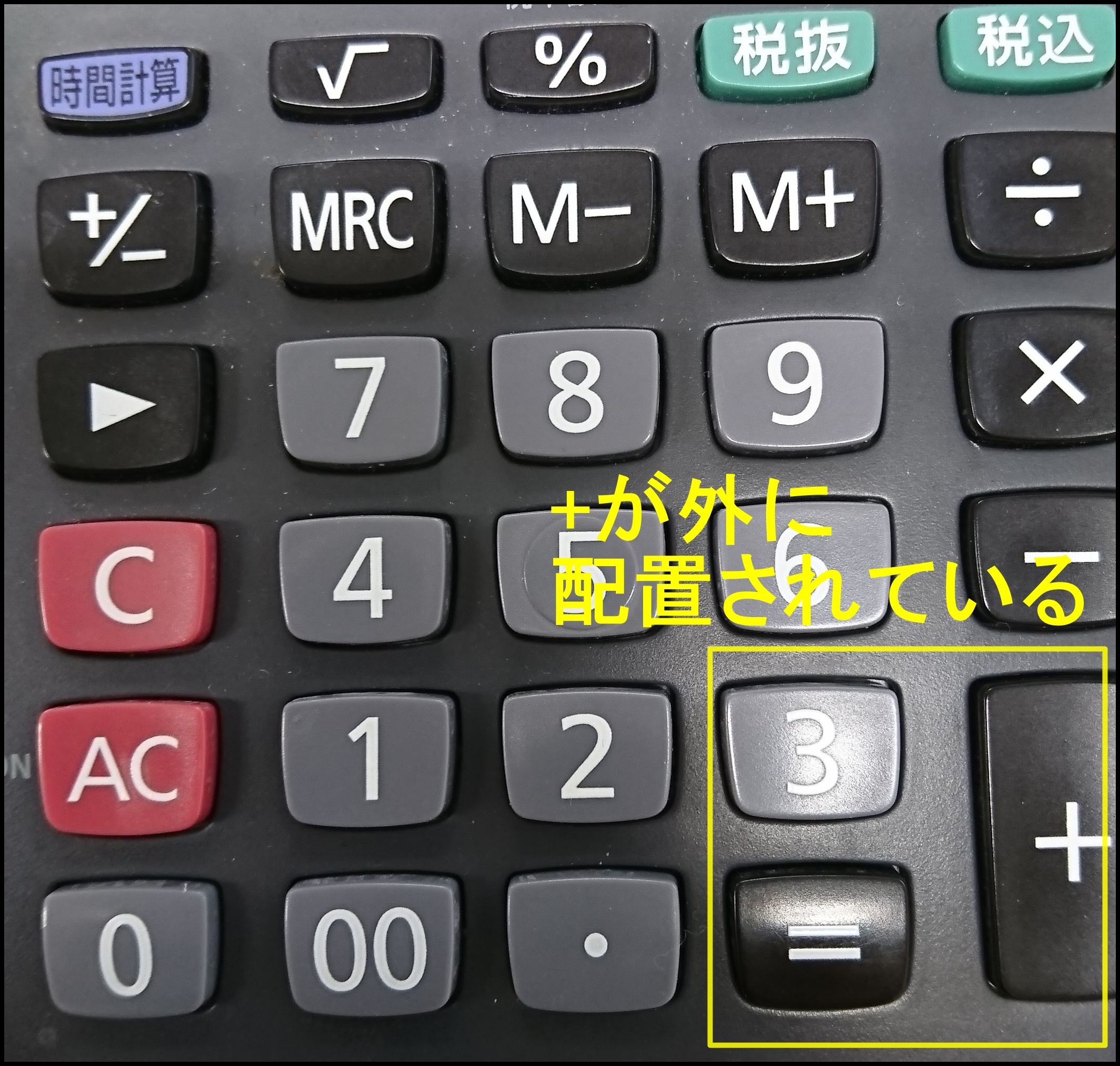

簿記試験のときの電卓選びに注意したいもう一つのこだわりは、ボタンの配置、特に「+」キーと「=」キーの配置についてです。

この2つのボタンは勉強の時や試験時にも何回も使用するボタンですから、ご自身に合ったものを選びたいですよね。

特徴的な配列

皆さんはこの「+」キー「=」キーの配列について、主に2種類あることをご存知ですか?

どちらかが外側にあるかどうかで、それぞれの好みが変わってくるようです。

私は「+」キーが外側のものを使用していますが、こちらの「+」キーが外側にあるものは、主にカシオ製の製品に多くあります。

逆に「=」キーが外側にあるものは、シャープ製の製品によく見かけるそうです。

また、「0」「00」キーも多く使用するので、こちらの配列もこだわりたいところですよね。

安くて使いやすいあのブランドの電卓は使える?

「簿記検定試験に間に合わないから、どうしても間に合わせの電卓がほしい!」と急いで購入する方も多く見られます。

あまりおすすめしません!!、というのは実際に資格を取得して活躍している方は、資格試験のときに購入した電卓を長年愛用している人がほとんどですから。

願掛けのつもりで思い切っていいものを購入したほうが気持ちもアガるんでしょうね。

しかしどうしてもという方のために、よく購入されている2つのブランドの電卓を調査してみました。

無印良品の電卓は…

小さい手のひらサイズのものから大きなものまで、何種類かの電卓を見つけることができました。

先ほど紹介したメモリーキーももちろんあり、見た目には使いにくさは感じられない様子です。

「=」キーの配列は外側にありました。

しかし、ボタンの大きさが小さいものが多く、使えそうなボタンの大きさの電卓は私の意見としては1種類ぐらいしかないと感じました。

100均の電卓は…

間に合わせで便利な100均の電卓。最近では可愛らしいものも増えてきましたね。

しかしこちらも簿記試験にはオススメしません。

その大きさや使い勝手も気になりますが、一番の問題は電池の持ちが気になりますね。

実際にはいいかも知れませんが、電池の持ちの悪さがウワサされる100均製品。いくらソーラーがあったとしても、勉強時にも使用した電卓でもし試験時間内に電池が切れたら・・と心配になり試験に集中できなくなるともったいないすからね。

電卓以外でも試験時の持ち物で気をつけたいところ

100均の電卓についてお話しましたが、もう一つ試験中に気になる持ち物といえば、時計じゃないでしょうか?

簿記検定試験の会場は商業高校の教室の場合も多く、その教室の部屋の大きさから教室の時計はよく見える範囲にあることがほとんどですが、大学の講堂で受験となると時計がみえないことが多くあります。

そのようなときに時計を持参するのですが、このときも長く使用している時計ならまた電池の持ちは大丈夫か、気になるところですよね。

また腕時計を持参した場合も、アラーム機能がついている場合はもし試験時間内になってしまったら…と思うと気になりますので、アナログ時計を持っていきましょう。

もちろん、メールの受信やメモも見られるようなスマートウォッチはNGです。

まとめ

簿記試験に必要となる電卓は、いざ勉強を始めるときにきちんとしたものを買っておけば、気合も入りますし長年愛用することだって出来るのです。

是非自分のお気に入りの電卓を見つけて、簿記試験合格後も一緒に乗り越えてきた相棒のようにいつまでも使用できるものを選んでください。