資格試験の問題には、年数や月数、日数を計算して答えを導く問題も数多くありますよね。

この問題が出題されると、ほんと厄介でこの1問だけに時間を使ってしまうことも度々あります。

問題の出題パターンは知っていても、その数字が違えば計算することは避けられません。

今回はそんな面倒な年数、月数、日数計算の暗記方法をまとめました。

31日がない月の覚え方2選。自分にとって簡単な方を覚えよう。

簿記検定などの日割計算をするときに気にしなくてはいけない、その月の日数についてです。

1月から12月までそれぞれによって31日ある月、また30日の月があることは分かりますが、どの月が31日か30日かなどはふと忘れがちになりますよね。

ましては試験当日になると緊張して出てこないなんてこともあるでしょう。

そんなときの覚え方には次の2通りがあります。

31日がない月を覚える方法

この方法は聞いたことのある方も多いと思われますが、覚えかたとしては2つの手順を踏みます。

- 2月は28日までだということを覚えておく。

- 31日がない月を語呂合わせで覚える。

2月は28日までといっても、今年(2020年)のようなうるう年には1日増えますけどね。

通常日にちだけの問題だけならここは気にしなくてもいいと思います。

31日のない月は、

- 2月

- 4月

- 6月

- 9月

- 11月

の六つの月。この覚えかたの語呂合わせで、

「に(2)し(4)む(6)く(9)士さむらい(11)」

と覚えます。

ここで、「さむらい」は「侍」では?と思うでしょう。私も最初はおかしいなと思いました。

ここは、「士(さむらい)」という漢字をバラバラにして「十」と「一」に分け、「11月」と覚えるのだそうです。

まるでなぞなぞのような覚えかたですよね(笑)

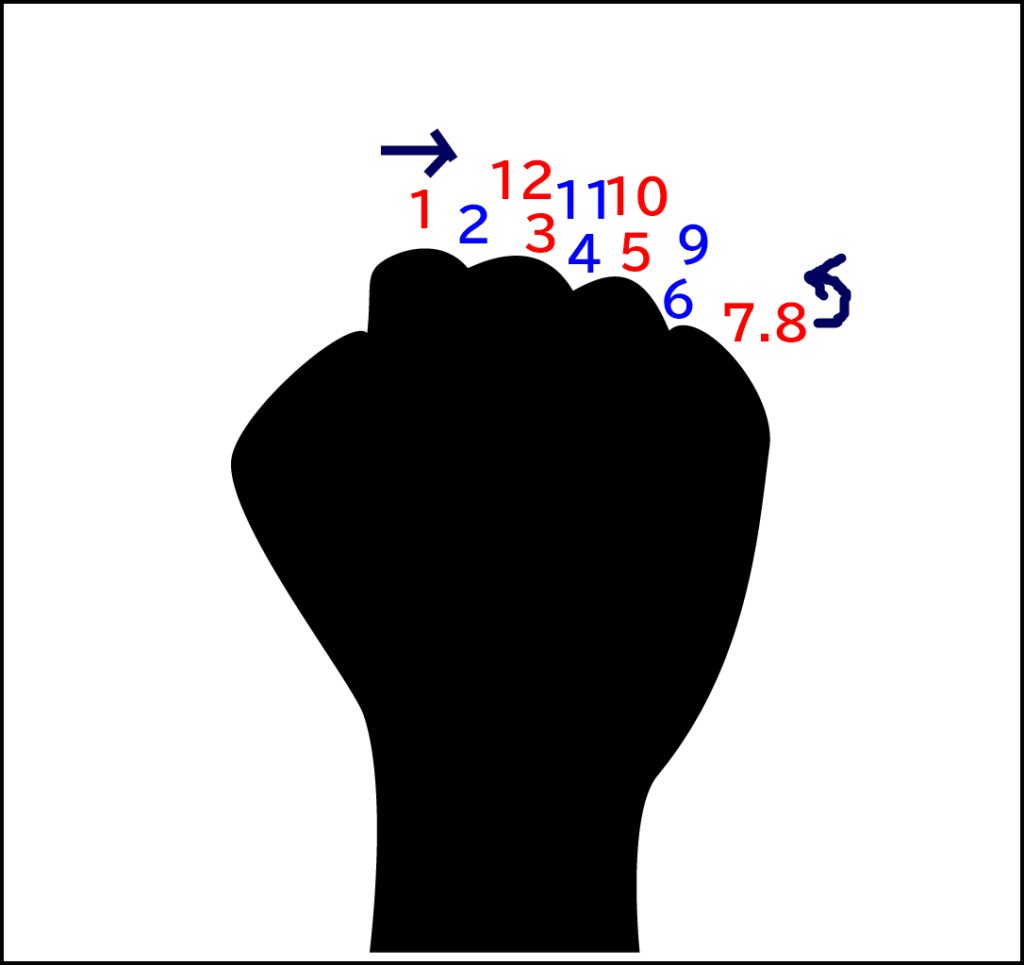

手の甲を使って覚える方法

もう一つの方法は、自分の手をグーにして数える方法があります。

上の図のように、左の人差し指の骨から1月、2月・・・と数えると、ちょうどへこんだ部分が30日の月になる、というわけです。

折り返し地点の7、8(月)は、小指の骨を2回カウントしなくてはなりませんが、上の図では、赤い数字を指の骨=31日ある月とし、青い数字をへこんだ部分=30日もしくは2月の月としています。

いづれにせよ、自分の覚えやすい方法を使ってみるといいと思います。ちなみに私はこの手の甲のほうで覚えていたので、試験時間に手をグーにしていましたね。

簿記試験の勉強方法などはこちらの記事もお読みください!

細かい日数計算はこれだけを暗記して!

次はもっと細かい日数の出し方について考えてみましょう。このような問題はいろいろな資格で出題されているようです。例えばこんな問題。

社会保険労務士試験 労働基準法の問題より

使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日以上の解雇予告手当を支払わなければならない。

社会保険労務士試験の問題はこの選択肢があっているかどうかを解く問題となるのですが、解き方としては、まず労働基準法第20条に「使用者は解雇予告を少なくとも30日前にしなくてはならない」というものがあり、この問題は30日に足りないので、短縮した分14日分を解雇予告手当として支払いましょうということになります。

平均賃金についてもその計算のしかたがあるのですが、まずはこのことを踏まえて日数計算の方法を紹介します。

日数計算で暗記すべき事項とは?

下記の表のように、まずはその月の0日とした数字を覚えます。

| 月 | 日数 |

|---|---|

| 1月 | 0日 |

| 2月 | 31日 |

| 3月 | 59日 |

| 4月 | 90日 |

| 5月 | 120日 |

| 6月 | 151日 |

| 7月 | 181日 |

| 8月 | 212日 |

| 9月 | 243日 |

| 10月 | 273日 |

| 11月 | 304日 |

| 12月 | 334日 |

ここで先ほどの問題と合わせてみてみると、

解雇日8月31日→(212+31)

解雇予告日8月15日→(212+15)

(212+31)-(212+15)=16日

解雇予告から解雇日までの日数は16日となり、30日の法律上の日数より30-16=14日分足りないので、14日分以上の平均賃金分を支払わなければならない、ということになります。

この例では同じ月で計算しているので簡単さが伝わりにくいですが、例えば、

「5月10日から6月20日」までの日数を計算するとします。すると、

(151+20)-(120+10)=41 となり、日数は41日間という答えが出てくるのです。

※初日を含める場合は、1を足すことを覚えておいてください。

年齢を数えるために欠かせない和暦、西暦の暗記のしかた

試験問題の中には年齢を計算しなくてはならない問題も出てくることがあります。年齢が分かることによって、その人がどの制度を利用することができるのかなどを判断する材料となるんですね。

となれば年齢を計算するために、和暦で書かれている問題であれば一旦西暦に直し、年齢を決めるという作業も出てきますよね。

この場合は年号が決まる時期は決まっていないので、書かれている問題の年号の都度計算しなくてはなりません。

昭和から西暦に変換するとき

昭和から西暦に変換するときは、昭和の年から25を足し、次に1900を足します。

例えば昭和44年生まれであれば、

44+25+1900=1969年 となります。

ここから今の年から引くと、年齢が出てきますよね。

2020-1969=51歳

昭和の最後の年は昭和63年。西暦に変換すると、

63+25+1900=1988年 ですね。

ここで覚えることは、

- 昭和の年に25と1900を足す。

- 昭和の最後の年は昭和63年である。

の二つを頭に入れておくということです。

平成から西暦に変換するとき

平成から西暦に変換するときは、平成の年から12を引き、2000を足します。

例えば平成8年生まれであれば、

8-12+2000=1996年 となります。

今の年から西暦を引くと、

2020-1996=24歳 となりますね。

平成の最後の年は平成31年。

31-12+2000=2019年 となります。

- 平成の年から12を引き、2000を足す。

- 平成の最後の年は平成31年である。

令和から西暦に変換するとき

まだ年号が変わったばかりなので試験問題に出ることはあまりないと思いますが、将来的には計算することがあるだろうと思うのでここで令和に関しての西暦変換も考えてみます。

すると令和の年に18を足し、2000を足すと西暦が出てくることが分かります。

令和3年だと、

3+18+2000=2021年 ですね。

- 令和の年から18を足し、2000を足す。

ここで、昭和や令和の変換のしかたで「最初から1925や2018を足したほうが早いじゃない」と思われそうですが、あえて分けて足しているのは、逆に西暦から各和暦に変換したときに、計算しやすいことを考えて分けて表示しています。

西暦から和暦に変換するときは逆のことをすればいいのですが、例えば、

1976年を和暦に変換する場合、

1976-25-1900=51 昭和51年

ここで1900を引く部分は、上の2桁を取るだけで答えが出てくるということが分かります。

平成で計算してみると、

2014+12-2000=24 平成24年

ここも上の2桁を取るだけで答えが出ることが分かります。

まとめ

日数計算や年齢の問題を簡単にする暗記方法をまとめて紹介しました。

日数計算の表をそのまま覚えることは面倒ですが、先に紹介した31日、30日の月を覚えて順番に足していけば、覚えることも簡単になると思います。