離婚に踏み切ると老後の生活のことなども漠然と不安になりますよね。

若くして離婚していても、年を取った時にどうなるのか、ぼんやりと気にすることも多くあるでしょう。

そこで、今回は年金の分割について考えてみましょう。

年金分割の制度は2種類あります!

結論から言うと老後の年金分割はできるのですが、場合によってはその額が少なかったり、対象にならないということもあり得るんですよね。

特に子育て世代で離婚されたのであれば、その婚姻期間やご自分の厚生年金記録、つまりサラリーマンとしてどれだけの期間働いたのかという記録により計算されるので、年金分割の請求をしても受け取る年金がそんなに変わらないのではということもあります。

また結婚後専業主婦であった期間についても分割はできるのですが、対象期間が短いのであればその分割によって増える金額も少なくなりますよね。

養育費なども婚姻期間で相場が変わります。こちらの記事も参考にしてみてください。

離婚時の年金分割制度は2種類あります。

離婚時の年金分割制度の紹介をする前に、分割はどのように行われるのかを考えてみましょう。

基本的には夫婦の婚姻期間中に積み立てた厚生年金、共済年金の記録を分割することになります。

なので、婚姻期間中に夫婦が共働きであった期間で分割されることになるんですよね。

そもそも年金制度ってどうなってるの?

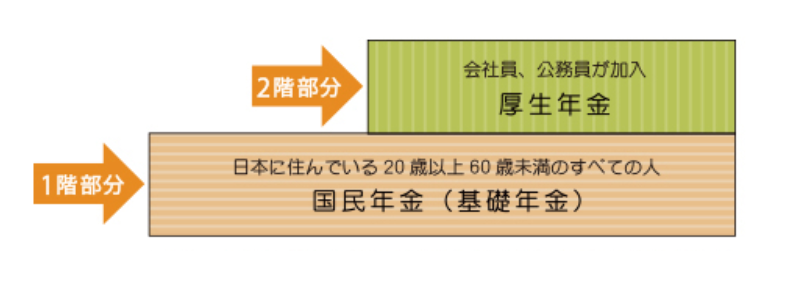

日本の公的年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満の人すべてが加入する国民年金と、会社に在籍している期間に支払われる厚生年金の2階建てになっています。

引用:厚生労働省

この厚生年金部分の婚姻期間中の積立て分を分割する「合意分割」が一つ目の分割制度です。

合意分割で気を付けなければならないこと

この合意分割ではその名の通り、夫婦間での合意が成り立たないと成立しないというところが特徴となっていきます。

その中では婚姻期間中の夫婦2人の厚生年金分合計額から、2分の1までの間でどれだけ按分するかを取り決めることになっているからです。

どうしても協議が進まないときは、家庭裁判所で調停を行うことも可能となっています。

いずれにせよ、この場合は顔を合わせなくてはならないので、相当な喧嘩別れをした場合は難しそうですね。

専業主婦の期間で請求できる3号分割

もう一つの年金分割制度である3号分割は、第3号被保険者、つまり専業主婦でいた期間に限り分割請求ができる制度です。

しかしこの制度は2008年4月1日以降に始まった制度であり、この日以降の専業主婦期間であれば相手の先ほどの厚生年金期間分を2分の1分割することができます。

ただ、この場合は両社の同意が必要でなく、一方で請求することができます。

2つの分割制度からいえること

制度があるのかと思うと一旦は安心できそうな離婚時の分割制度ですが、いざ年金を受け取るとなるとやはり婚姻期間により金額が違っていきますので、多く受け取ることができるというわけではなさそうです。

それゆえ以上の2つの年金制度は一般的には熟年離婚の方に向けたものとなっているようですね。

実際受給できる年金額はどれくらいなの?

毎年厚生労働省が発表している、「厚生年金保険・国民年金保険の概況」という資料があるのですが、その中の平成30年度版によると、離婚による年金分割の請求をしている方は、毎年2万人後半~3万人近くいるようです。

その中で、分割改定で得られた年金増加分は、平均して月3万円ほどとなっています。

また、3号分割のみの増加額は平均して月5,000円のようです。

受け取る時は少しばかりの増加になりますが、そもそも公的老齢年金は請求後生きてる限り受けられるものなので、この差をどう見るかという感じですね。

まとめ

以上の年金分割請求は離婚してから2年後が請求期限となっているので、あらかじめ知っておいたほうがいい内容ですよね。

もしかして該当するかも、、と思われる方はまず年金事務所の方で相談してみましょう。

ところで、先ほど貼り付けた「年金の概況」は、社労士試験の一般常識の勉強にも役に立つ内容です。

関連してこちらの記事も読んでみてくださいね!